Eine Schulwoche in Paris mit Erasmus+

Unsere erste Studienreise mit Erasmus+.

Die beiden Französischlehrerinnen Christa Kaissl und Marion Lasinger, die zugleich die Erasmus-Koordinatorinnen sind, planten eine Studienreise mit sechs Studierenden zu einer Partnerschule nach Paris, die von 2. bis 9. März 2024 stattfand.

Die von der Europäischen Union kofinanzierte Reise (Unterkunft und Fahrt) stand unter dem Motto „Schaffung eines europäischen Bildungsraums“. Sie sollte zudem Inklusion und soziale Verantwortung fördern.

Die Studierenden besuchen alle den Zweig „Realgymnasium“ und hatten sich im Vorfeld schriftlich für einen der sechs Plätze beworben. Bedingung war das Verfassen eines Berichts sowie das Erstellen einer Fotocollage zu einem bestimmten Thema, um eine Ausstellung gestalten zu können.

Der Unterricht

Von 10:00 bis 15:30 nahmen die acht Österreicher:innen am Unterricht teil. Unsere Partnerschule war die am südlichen Stadtrand von Paris gelegene Cité scolaire François Villon, ein Schulcluster, in dem sich auch zwei Schulen befinden, die unserem Abendgymnasium nicht unähnlich sind.

Der „Pôle Innovant Lycéen“ bietet Jugendlichen, die sich schulisch oder beruflich neu orientieren wollen, ein Übergangsjahr, in dem an persönlichen Projekten gearbeitet wird. Hier waren wir in “Englisch” und in einem “Theaterworkshop” mit einer professionellen Schauspielerin. Die technische Ausstattung – Laptops, die einfach aus dem Schrank geholt werden – hat uns beeindruckt. Ebenso die soziale Infrastruktur: eine Gemeinschaftsküche für Schüler:innen und Lehrkräfte, gemütliche Aufenthaltsräume, in denen gechillt oder gelernt werden kann.

Nach diesem Orientierungsjahr können die 16- bis 18-Jährigen in das sogenannte Microlycée gehen, eine Schule mit circa 50 Schüler:innen, die unsere 7. und 8. Klasse anbietet und auch zur Matura führt. Hier sind die Schüler:innen etwas älter und ungefähr so alt wie unsere sechs Auserwählten.

Einblick in andere Bildungssystem zu bekommen, ist sowohl für unsere Studierenden als auch für Lehrkräfte interessant. Wir hatten „Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“, „Philosophie“, „Mathematik „und „Geschichte-Geografie“ – und wir waren beeindruckt: Die Revolutionen von 1830 und 1848 wurden anhand von Gemälden, die der Louvre als Roll-up zur Verfügung gestellt hat, erarbeitet.

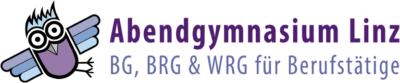

Zum Thema „Globalisierung“ gab es ein perfekt ausgearbeitetes Heft – gemeinsam wurde der Weg einer Jean verfolgt. In “Mathematik” wurde das Thema „Theorie der Graphen“, das bei uns nicht Teil des Lehrplans ist, äußerst ansprechend begonnen. Mathematik auf Französisch ist natürlich eine Herausforderung, aber einer unserer Studierenden konnte dann das Beispiel an der Tafel lösen. „Du bleibst bei uns“, meinte der Lehrer.

In „Philosophie“ ging es ums „Glück“. Es wurde heiß diskutiert, kurze Textausschnitte (Kant, Leibniz, Spinoza) wurden analysiert und am Schluss wurde ein Merksatz ins Heft geschrieben – Schulbücher gibt es nicht.

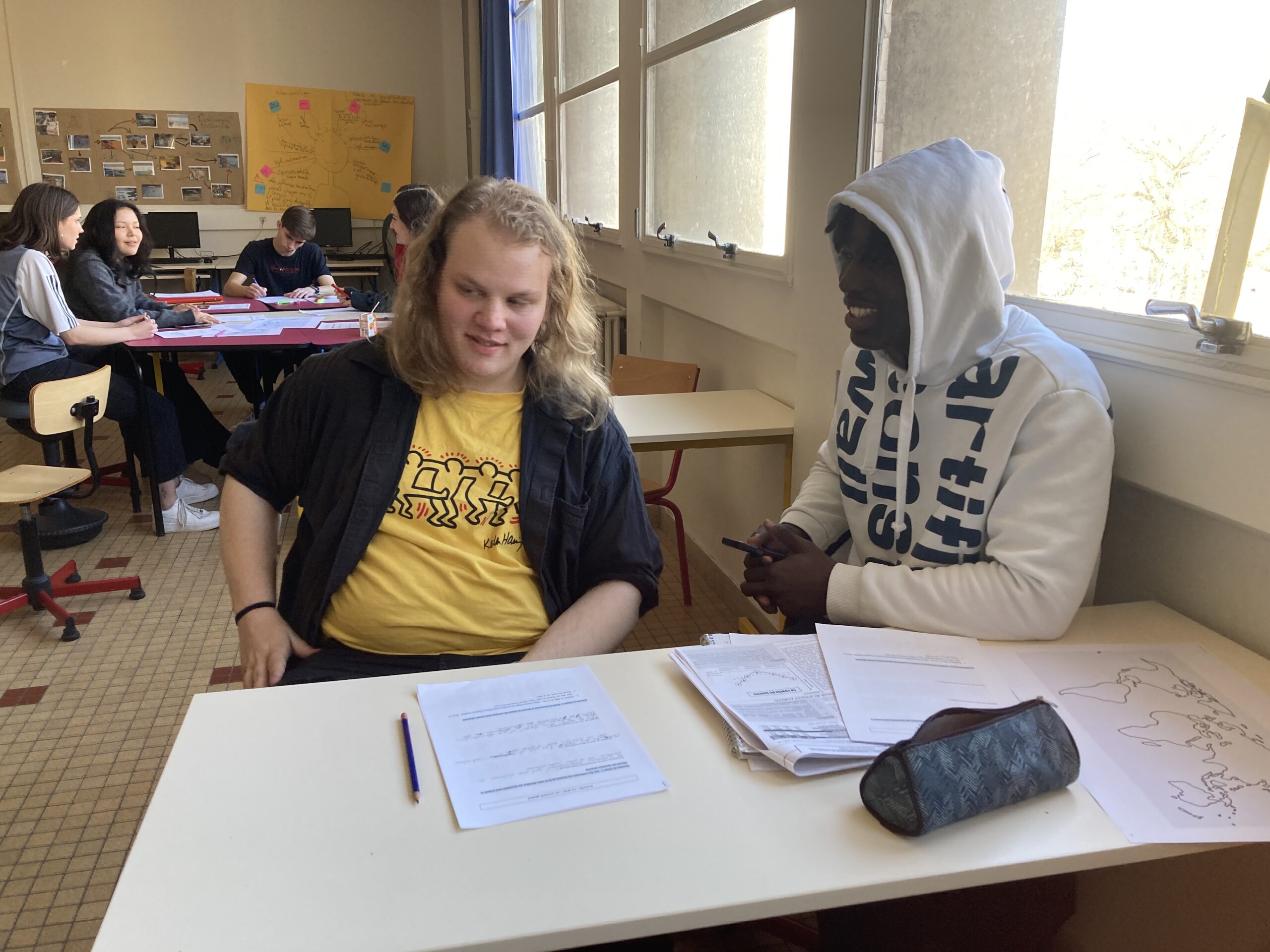

Wir wurden von beiden Einrichtungen mehr als herzlich empfangen. Die Woche war unglaublich abwechslungsreich vorausgeplant, doch der Höhepunkt kam erst am Schluss. Nachdem schon im Unterricht in Paaren oder Gruppen gearbeitet worden war, trafen wir einige dieser Schülerinnen nun mit der Englischlehrerin bei den „Arènes de Lutèce“ in Paris. Sechs Französinnen und sechs Österreicher:innen entdeckten das „Quartier Latin“ – natürlich didaktisch perfekt aufbereitet – und verbrachten eine gemeinsame Mittagspause mit einem kleinen Picknick, was die Möglichkeit für private Gespräche bot. Die Englischlehrerin hatte für die Ausstellung im „Centre Pompidou“ einige von Frauen produzierte Gemälde ausgewählt, die paarweise gesucht werden mussten. Dazu gab es ein Google-Quiz zu lösen. Am nächsten Tag war ja “Weltfrauentag” – das sollte man nicht nur an den Aufmärschen merken.

Einen Sprachkurs kann jeder machen, eine Parisreise auch, aber sich mit Einheimischen auszutauschen, mit jungen Menschen über ihre Lebenswelt auf Französisch oder auch Englisch sprechen zu können, ist etwas absolut Außergewöhnliches, das durch Erasmus+ ermöglicht wurde. Erstsprache, Fremdsprache, Muttersprache können eingesetzt werden und so ihrem Stellenwert gerecht werden. Wir haben in einer der Schulen sogar eine Österreicherin getroffen, einige wenige Schüler:innen konnten Deutsch und waren glücklich, ihr Wissen zu zeigen.

Lerneffekt

Am 8. März, dem Weltfrauentag, haben Christa Kaissl und Marion Lasinger erlebt, wie nett eine Schule diesen Tag gestalten kann: lila Mascherl wurden verteilt, und zwei Mädchen lasen der Sekretärin (und allen anderen Frauen im Haus) ein wertschätzendes Gedicht vor.

Die soziale Interaktion mit der Partnerschule sowie in der eigenen Gruppe ist eine Herausforderung, aber vor allem eine Bereicherung und wird den Studierenden sicher lange in Erinnerung bleiben.

Bildung heißt vergleichen. Gerade beim Reisen hat man die Chance, das Eigene mit dem Fremden zu vergleichen und festzustellen, dass es anderswo gute oder bessere Ideen und Strukturen gibt. Gleichzeitig stellt man fest, dass vieles, was zu Hause passiert, im Vergleich doch gar nicht so schlecht ist.

Wer wegfährt, erfährt mehr, macht Erfahrungen, was nicht zuletzt ein wesentlicher Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist.

Die Europäische Union fördert mit diesem „Friedensprojekt“ ein besseres Zusammenleben in Europa – das können wir unterschreiben.

Die Reise

Wir haben uns für Green Travel entschieden und 12 Stunden Zugfahrt auf uns genommen. Auf der Hinfahrt haben zwei Polizeieinsätze im Zug und ein verspäteter Anschlusszug uns eine Nacht in Frankfurt ermöglicht. Auf der Rückreise hat uns der Streik der Deutschen Bahn gerade nicht mehr erwischt und trotz einstündiger Verspätung des TGVs sind wir pünktlich zurückgekehrt. Ähnlich spanend war die Fortbewegung in Paris per Bus. Optimismus und Geduld sind die besten Reisebegleiter.

Danke

Wir danken auch dem Absolventenverband und der Studierendenvertretung für ihre finanzielle Unterstützung, durch die wir die unerwartet hohe Kurtaxe sowie ein abendliches Spektakel finanzieren konnten.

In der Kirche St. Eustache sahen und hörten wir nämlich „Luminiscences“, eine beeindruckende Lichtinstallation mit Musik, bei der die Geschichte der „Konkurrentin von Notre Dame“ erzählt wurde.

Es folgt demnächst eine weitere Fotogalerie zu unserem Foto-Projekt.

Sightseeing

Wer wissen möchte, wie das Sightseeing-Programm aussah – hier eine Auflistung. Die Spaziergänge dauerten bis zum frühen oder auch späteren Abend. Details können die Studierenden erzählen. Einfach nachfragen.

SONNTAG

Marais, jüdisches Viertel (Halbmarathon); Hôtel de Ville; Centre Pompidou mit Stravinsky-Brunnen; Les Halles; Galerie Vivienne

Besichtigung: Bibliothèque Richelieu mit Besuch des runden Saals

Palais Royal; Boulevard Haussmann, Opéra Garnier; Galeries Lafayette: Dachterrasse und Printemps; Place de la République

MONTAG

Place de la Concorde; Russisch-orthodoxe Kirche

Besichtigung des Eiffelturms

DIENSTAG

Besichtigung: Musée d’Orsay

Tuilerien mit Skulpturen von Maillol; Carrousel du Louvre; Pyramide du Louvre (Louis Vuitton Fashion Week); Canal Saint-Martin

MITTWOCH

Vor Unterrichtsbeginn: Landeskunde im Supermarkt

Nachmittags: afrikanisches Viertel „La Goutte d’Or“; Montmartre: Les Halles St. Pierre und Sacré Cœur

DONNERSTAG

Flohmarkt: Place d’Aligre

Vormittags mit der Partnerschule: Arènes de Lutèce; rue Mouffetard; Panthéon; Place de la Sorbonne; Garten des Musée de Cluny; Notre Dame de Paris; Centre Pompidou

Nachmittags: Bibliothèque François Mittérand; Passerelle Simone de Beauvoir; Quai de la photographie (Ausstellung) – dafür waren aber die meisten schon zu müde; Gare de Lyon: Le Train Bleu

Abends: Île de la Cité; Place Dauphine

Lichtinstallation: St. Eustache

FREITAG

Shoppingzeit

Besichtigung: Studierende: Louvre; Lehrerinnen: Papierausstellung “Mise en page” im „Bon Marché“

Wir können es noch nicht ganz fassen, dass diese Reise stattfinden konnte. Wer weiß, vielleicht gibt es nächstes Jahr eine Wiederholung.

Wer jetzt noch Zeit und Lust hat, kann die Impressionen der Reiseteilnehmer:innen lesen:

Bildung geht durch den Magen…Essen in der Kantine, der Teeküche und im LehrerzimmerAida Nazari

Nach einer turbulenten Zugfahrt mit der Deutschen Bahn waren wir endlich in Paris angekommen und alle gespannt darauf, was uns am nächsten Tag an der Schule erwarten würde. Wie sind die LehrerInnen? Wie sind die SchülerInnen drauf? Wie sieht der Unterricht aus? Wie verbringt man dort die Pausen?

Unser erster Tag am Micro-Lycée hat uns alle angenehm überrascht. Im Lehrerzimmer wurden wir herzlich begrüßt und mit Kaffee, Tee und Snacks versorgt. Auch die SchülerInnen kamen vorbei, um uns willkommen zu heißen. Ähnlich wurden wir im PIL empfangen. Die Schule verfügt über eine Teeküche, in der sich sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen Tee oder Kaffee zubereiten können oder sich aus dem Snackregal bedienen können. So etwas ist in Österreich eher unüblich.

Die Lehrkräfte haben uns eingeladen, mit ihnen gemeinsam in der Schulkantine zu Mittag zu essen, und ich habe das Angebot mit Freude angenommen. Die Kantine ist in zwei Bereiche aufgeteilt, einen für Lehrkräfte und einen für SchülerInnen. Wie in ganz Frankreich gibt es für VegetarierInnen leider nicht viel Auswahl, sodass sie sich meist mit den Beilagen begnügen müssen. Das könnte möglicherweise auch der Grund sein, warum die SchülerInnen aus dem Micro-Lycée und aus dem PIL selten in der Kantine essen und sich eine Jause aus dem Supermarkt kaufen.

Digitalisierung in der Schule – ein VergleichPhilipp Bayer

Digitalisierung ist ein Thema, welches uns alle zu jeder Zeit umgibt. Es macht vor nichts und niemanden halt; so auch nicht vor der Schule. So möchte man meinen. Die Realität sieht jedoch anders aus, zumindest in Österreich und somit auch an unserem geliebten Abendgymnasium. Wobei gesagt werden muss, dass wir immerhin schon Beamer haben und nicht mehr mit Overheadprojektoren arbeiten. Nichtsdestotrotz hängen wir in diesen Belangen unseren französischen Kollegen vom Micro-Lycée und Pôle Innovant Lycéen noch hinterher. Sie haben digitalisierten Unterricht echt raus.

Besonders aufgefallen ist das in Englisch und Mathe. Doch warum? Fangen wir mit Englisch an: Hier begann es für mich schon mit dem Betreten des Klassenraumes, denn eine Sache fiel sofort auf: Jeder Schüler saß dort mit einem Laptop. Ausnahmslos. Gut, könnten die privaten Geräte sein; aber nein, diese Laptops wurden von der Schule zur Verfügung gestellt. Jeder, am Unterricht Teilnehmende konnte sich einfach einen aus dem Schrank nehmen und sich mit seinem persönlichen Konto anmelden. Besonders überrascht haben mich zwei Dinge. Zum einen, dass genügend funktionierende Geräte zur Verfügung standen, das ist nicht selbstverständlich. Zum anderen, dass die Integration der Laptops in den Unterricht so problem- und nahtlos funktionierte. Dies war auch dem Modell geschuldet. Verwendet wurden sogenannte Chromebooks, das ist die googleeigene Laptop-Linie. In diesem Kontext konnte das Ökosystem der Google-Dienste richtig zeigen, was es kann.

Mein persönliches digitales Highlight fand sich allerdings in Mathe wieder, denn eine Sache, die mich mittlerweile sehr stört, ist, dass wir immer noch Kreidetafeln verwenden, und dieses Problem haben unsere französischen Freunde nicht. Sie nutzen, zwar auch nicht flächendeckend, aber immerhin tun sie es, Smartboards. Überall anders werden analoge Whiteboards verwendet. Zuerst war ich etwas skeptisch, was die Handhabung anging, besonders, wie sich wohl das haptische Feedback anfühlen mag – es ist schließlich doch etwas anderes als eine klassische Tafel, aber ich muss sagen, dass ich äußerst positiv überrascht war. Es gab nicht nur ein wahrnehmbares Feedback, es fühlte sich auch richtig gut an. Die weiteren Vorteile liegen auch ganz klar auf der Hand: Das Smartboard ist hygienischer als eine Tafel mit ihrem dauernassen Schwamm. Und noch viel wichtiger: Jede Unterrichtseinheit lässt sich problemlos exportieren, damit man den Schülern, welche den Unterricht versäumt haben, trotzdem die Möglichkeit geben kann, den Unterrichtsstoff lückenlos nachzuarbeiten.

In unserem Fall ließe sich das perfekt mit Eduvidual verbinden.

Ein Projekt für die Zukunft? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle der Bildungsdirektion einen Brief schreiben…

Nähe und FreiheitElena Huemer

Schüler und Schülerinnen, die im Konferenzzimmer Kaffee trinken und in der offenen Teeküche Snacks konsumieren. Lehrpersonen, die Schülern und Schülerinnen ins Gesicht oder an den Rücken fassen. Man spricht sich gegenseitig mit „Du“ an.

Jeder Lehrperson der beiden Schulen, die wir in Paris besucht haben, sind eine Handvoll Schüler und Schülerinnen zugeteilt, für die er oder sie vielmehr als Vertrauensperson und weniger als reine Lehrperson agiert. So gibt es beispielsweise jede Woche ein persönliches Gespräch mit jedem Schüler und jeder Schülerin.

Hier herrscht eine Nähe zwischen Lehrenden und Studierenden, welche für uns, aus einem eher von Distanz und Respekt geprägten Schulsystem kommend, durchaus ungewöhnlich scheinen mag. Situationen wie die oben genannten wären an einer österreichischen Schule wohl undenkbar.

Diese Nähe spiegelt sich auch in einem relativ freien Unterricht wider, wo Schüler und Schülerinnen, die mal zu spät kommen, jederzeit und ohne Bemerkung dazustoßen dürfen oder sich auch mal abkapseln können.

Mit dieser Art der Umgangsweise wird zum einen ein sehr angenehmes Klima ohne Machtgefälle geschaffen, es stellt sich für mich zum anderen aber die Frage, ob ein derartiges Verhältnis adäquat ins System Schule passt.

Es ist für mich eben genau dieses Erfahren und Beobachten eines anderen Schulkonzepts, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird und welches Schulreisen wie diejenige, die wir gemacht haben, so wertvoll macht.

Meine französische VersionKaryna Akil

Eine Woche im Ausland mit dem täglichen Schulbesuch machte mir anfangs Angst, jedoch ermutigte mich das Zitat des österreichisch-US-amerikanischen Philosophen Paul Watzlawick. „Man kann nicht nicht kommunizieren“ – wiederholte ich auf dem Weg nach Frankreich. Meine fünf Mitstudierenden aus dem Abendgymnasium Spittelwiese und ich in Begleitung zweier Französisch-Professorinnen begaben uns dank des Erasmus-Programms nach Paris. Die Erweiterung der Französisch-Kenntnisse setzten wir uns alle als Ziel, allerdings war ich mir dessen bewusst, dass die Kommunikation mit den französischen Schulkollegen zur Not auch unabhängig vom sprachlichen Niveau stattfinden würde.

Gleich am Anfang begegnete mir im Philosophie-Unterricht eine verwandte Seele. Trotz einer spürbaren Sprachbarriere fanden wir eine Kontaktstelle – die Wissbegierde. Ich sah zu, wie meisterhaft sie die Kant’sche Glückstheorie während einer Diskussion mit dem Philosophie-Professor zerlegte und realisierte, dass ich auf die französische Version von mir gestoßen war. Wie sich später herausstellte, teilte Anne nicht nur meine Leidenschaft für Geisteswissenschaften, sondern auch die für die Kunst. Als wir nach dem Stadt-Spaziergang mit der Host-Schule im Museum der modernen Kunst „Centre Pompidou“ landeten, schien mir die Stunde, die wir für die Erledigung einer Schulaufgabe hatten, in einem Augenblick vergangen zu sein. Unser Zeitgefühl ging verloren, als wir jede versteckte Kleinigkeit des schwülstigen Kunsthauses erkundeten und Anne mir den Sinn hinter den Schriftzügen vermittelte. So schön es war, genauso schnell war es vorbei, jedoch werden wir uns sicher dank einem bekannten Sozialnetzwerk in den Ecken Europas wiederfinden.

Das unvergessliche Erlebnis in Frankreich diente sowohl der Meisterung meiner Sprachfähigkeiten als auch der Kontaktknüpfung, obwohl die Verständigung teils mit Händen und Füßen erfolgte. Das Paradox solcher Reisen ist, jemanden kennenzulernen, der einem so fern, aber gleichzeitig so nahe ist. Aufgrund dessen sollen die Austauschreisen weiterhin einem breiteren Studierendenkreis zugänglich sein.

Unsere StundentafelEva Schweighofer

Am Montag fand unsere erste Unterrichtseinheit statt. Im Wirtschafts-Unterricht wurde über die Herstellung und die Auswirkungen der Jeans auf die Umwelt gesprochen. Im anschließenden Geschichte-Unterricht haben wir u.a. über die Julirevolution von 1830 und die historischen Hintergründe gesprochen. Parallelen zu Österreich im 19. Jahrhundert wurden daraufhin gezogen. Später wurden wir in Gruppen geteilt und unser Wissen zu dem bereits besprochenen wurde überprüft. Abschließend haben wir dann noch „Die Freiheit führt das Volk“ analysiert. Parallel zum Geschichtsunterricht hatten sich 3 von uns 8 dazu entschieden, den Philosophie-Unterricht zu besuchen. Im Unterricht wurde zuerst über Immanuel Kants Ethik und welche Rolle das Glück darin spielt, gesprochen. Anschließend ging es um Staatssysteme und die Anfänge der Politik.

Am Dienstag, beim Besuch des PIL, wurde uns Einblick in die sogenannten persönlichen Projekte der Schüler gewährt. Es wurde uns von Volontärarbeit in Kambodscha, zukünftigen Projekten in Paris und den persönlichen Lebenswegen der Schüler berichtet.

Mittwochvormittag durften wir im PIL am Theaterunterricht teilnehmen. Die externe Schauspiellehrerin hat versucht, uns mit diversen Experimenten/Spielen aus unserer Komfortzone zu locken. Nachmittags folgte der Matheunterricht im Micro-Lycée mit Mathematikexperte Damien. Wir haben uns mit Graphen und kniffligen Denkaufgaben beschäftigt.

Am Donnerstag fand dann eine Stadtführung und eine Exkursion ins Centre Pompidou statt. Emilie und Schülerinnen des Micro-Lycée führten uns durch Paris und zeigten uns u.a. die „Île de la Cité“ und Notre-Dame. Abschließend ging es nun ins Centre Pompidou. Jedem von uns wurde eine Schülerin des ML zugeteilt. Ziel war es, gemeinsam Werke und Gemälde zu finden und später seine Meinung über diese via Google Forms zu teilen.

Insgesamt hatte man bei dieser Reise die Chance, verschiedene Eindrücke zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln. Das ist meines Erachtens auch einer der Gründe, warum weitere Projekte wie dieses stattfinden sollten. Man hat die Chance, seinen Horizont zu erweitern, seine Sprachkenntnisse anzuwenden und neue Leute kennenzulernen.

Über die RäumlichkeitenKatharina Zehetner

Was bei Eintritt in die beiden Schulen sofort auffällt, ist, wie wahnsinnig bunt und kreativ die Einrichtung gestaltet ist. Neben farbenfrohen Möbeln und Dekorationen sind selbst Wände mit bunten Motiven bemalt. Außerhalb der Klassen finden sich große Aufenthaltsbereiche mit Sofas und Gemeinschaftstischen und vielen Möglichkeiten, Pausen zu verbringen. Im Pôle Innovant Lycéen haben wir uns vor dem Unterricht mit Tischfußball amüsiert – im Microlycée stehen sogar frei zugängliche Klaviere. Außerdem gibt es eine gut ausgestattete Gemeinschaftsküche, welche sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen nutzen, um gemeinsam zu frühstücken, sich zwischendurch Kaffee oder Tee zu machen oder um mitgebrachtes Mittagessen aufzuwärmen.

Die Klassen sind, anders als bei uns, bereits alle mit digitalen Tafeln ausgestattet. Zudem gibt es statt einheitlichen Stühlen eine Auswahl an Sitzmöglichkeiten. Neben den typischen Schulsesseln aus Holz und Kunststoff findet man ergonomische Sitzhocker, Drehstühle und sogar Sessel mit integriertem Tisch und Rollen, mit denen man sich sitzend durch die Klasse bewegen kann. Zusätzlich fällt auf, dass die Tische in den Klassen nicht wie bei uns, einheitlich in Reihen in Richtung Lehrertisch stehen, sondern in jeder Klasse anders angeordnet sind. In einer Klasse schob man die Tische zu mehreren „Inseln“ zusammen, während man in einer anderen Klasse eine Art U-Form bildete, wodurch in beiden Fällen eine Art Gemeinschaftsgefühl entstand.

Man sieht, dass sich die Schulen selbst mit der Einrichtung individuell an die Bedürfnisse der Schüler anpassen und die Gemeinschaft in vieler Hinsicht fördern. Ich finde, dass in beiden Schulen eine sehr schöne Wohlfühlatmosphäre herrscht, was für mich vor allem durch die Gemeinschaftsbereiche und die allgemeine Buntheit und Kreativität zustande kommt. Ich habe die Erfahrung sehr genossen und bin froh, dass ich dabei sein durfte.

Text: LAS/KAI Fotos: Erasmusplus-Gruppe